SANSUI LM 僔儕乕僘徻嵶

巇條徻嵶

弌揟丗SANSUI LM SPEAKER SERIES 僇僞儘僌[1]

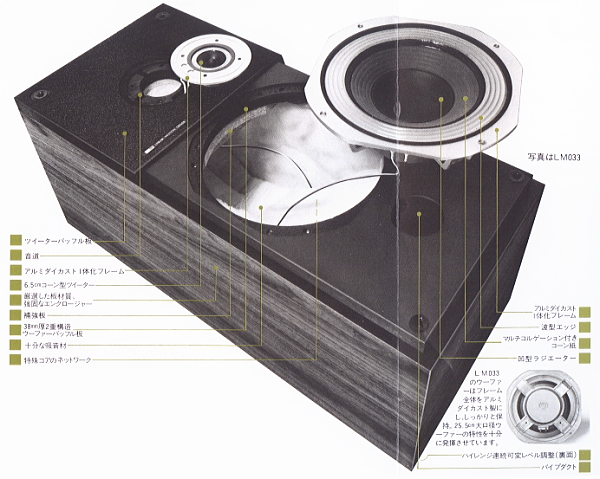

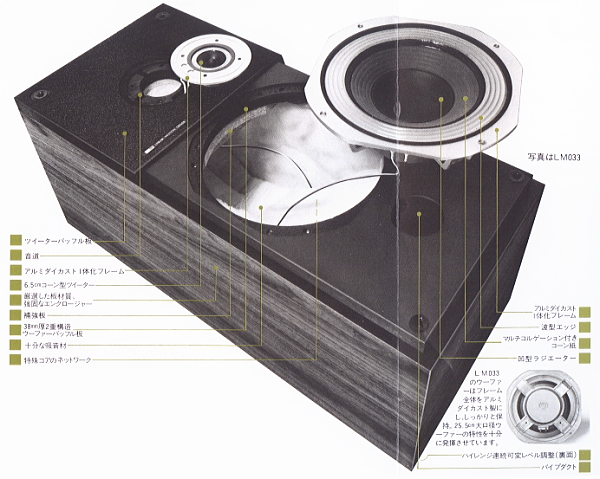

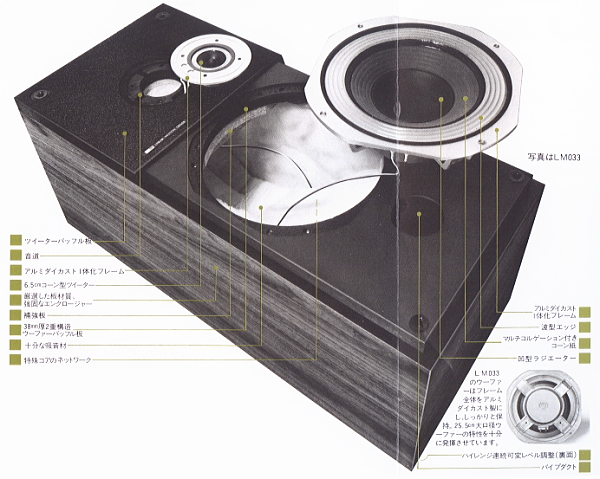

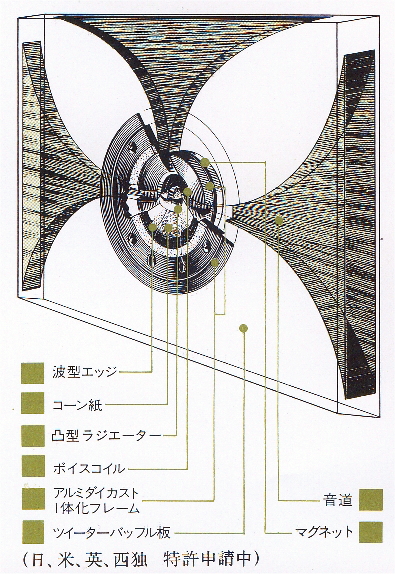

撪晹峔憿

- 椙岲側夁搉墳摎偲榗棪偺掅尭

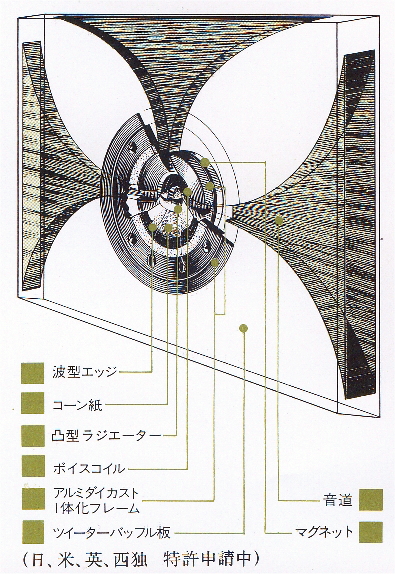

- 僣僀乕僞乕偺攚柺偺嬻婥傪壒摴傪愝偗奜晹傊摫偄偰偄傑偡丅偙偺偨傔丄嬻婥偺擲惈偵傛傞僐乕儞巻傊偺惂摦偑寖尭偟丄僐乕儞巻偺怳摦偑懳徾偲側傝丄壒偺愗傟崬傒丄帟愗傟偑椙偔側傝傑偟偨丅傑偨丄僐乕儞巻偲僼儗乕儉娫偺斀幩攇偑彍偐傟丄偦傟偵婲場偡傞榗傒偲晄梫側壒偺惉暘傪嬌尷傑偱墴偝偊傑偟偨丅

僣僀乕僞乕儅僂儞僩峔憿

- 柍嬁幒偱偺廃攇悢摿惈偲儕僗僯儞僌儖乕儉偱偺崅壒堟僄僱儖僊乕摿惈偑傎傏堦抳

- 柍嬁幒偺廃攇悢摿惈偱偼僼儔僢僩側崅壒堟傕儕僗僯儞僌儖乕儉偱挳偔偲崅壒堟偑傗偣丄晄夣偵姶偠傞応崌偑偁傝傑偡丅偙傟偼崱傑偱巜岦摿惈偺椙偟埆偟偱敾抐偝傟偰偄偨偨傔偱偡丅LM僗僺乕僇乕偱偼丄壒摴偵傛傝奜晹傊摫偄偨僣僀乕僞乕攚柺偺壒埑傪愊嬌揑偵崅壒堟僄僱儖僊乕偲偟偰棙梡丅柍嬁幒偱偺廃攇悢摿惈偲幚嵺偺儕僗僯儞僌儖乕儉偱偺僄僱儖僊乕摿惈偲偑傎傏堦抳偟丄摿偵5KHz埲忋偺僄僱儖僊乕摿惈偼僼儔僢僩偵側偭偰偄傑偡丅偙傟偼捠忢偺僐乕儞僣僀乕僞乕傪巊梡偟偨僗僺乕僇乕偵偼尒傜傟側偄摿挜偱丄巜岦摿惈傕岦忋偟丄僗僥儗僆偺峀偑傝姶偑偄偭偦偆朙偵側傝傑偟偨丅

- 僼傽儞僞儉掕埵偺柧妋惈偺岦忋

- 恖娫偺帹偼掅壒堟偱偼僽儘乕僪偱偡偑丄挻崅壒堟偱偼棫偪忋偑傝偺塻偄僷儖僗摍偵懳偡傞墳摎惈偺姶抦搙偵傛傝丄掕埵偑寛傑傝傑偡丅LM僗僺乕僇乕偼壒摴傪愝偗僣僀乕僞乕攚柺偺嬻婥傪妝偵奜晹傊摫偔偙偲偱墳摎惈傪夵慞丅儈僉僔儞僌媄弍傪嬱巊偟偨儗僐乕僪傕儈僉僒乕偺堄恾捠傝偵僼傽儞僞儉掕埵傪柧妋偵嵞尰偟傑偡丅

- 僷儚僼儖偱儕僯傾儕僥傿偑偡偖傟偰偄傑偡丅

- 擖椡怣崋偵懳偡傞壒嬁弌椡儗僔僆偼戝弌椡偱傕彫弌椡偱傕杦偳曄壔偑柍偔丄彫弌椡帪偵偍偄偰傕掕埵丄峀偑傝丄嬁偒偑戝弌椡帪偲曄傢傝傑偣傫丅傑偨丄戝擖椡偺壒妝僜乕僗偵懳偟偰傕壒偺棻棫偪偑偔偢傟偢丄偐偮掕奿擖椡偺3攞偺僺乕僋偵懳偟偰傕偡偽傜偟偄捛廬惈傪帵偟傑偡丅

- 壒幙傪峫椂偟偨僩乕儖儃乕僀宆僄儞僋儘乕僕儍乕

- 嘆LM僗僺乕僇乕偺椙偝傪惗偐偟丄柧傞偄壒偯偔傝傪栚偞偡偵偼丄僄儞僋儘乕僕儍乕僶僢僼儖柺偵傛傞200Hz乣300Hz偺偐傇傝傪庢傝嫀傞昁梫偑偁傝傑偡丅偙偺偨傔丄LM僗僺乕僇乕偱偼僄儞僋儘乕僕儍乕偺僶僢僼儖柺愊傪僂乕僼傽乕偺暆偄偭傁偄偵愝寁偟丄僩乕儖儃乕僀宆偲偟傑偟偨丅

- 嘇僄儞僋儘乕僕儍乕偺僶僢僼儖斅偵僂乕僼傽乕愱梡僶僢僼儖斅傪僾儔僗偟偨2廳僶僢僼儖峔憿傪嵦梡丅僂乕僼傽乕偺僶僢僼儖斅傪岤偔偟丄僶僢僼儖偺柭傝偵婲場偡傞掅堟偺柍懯側嬁偒傪僔儍僢僩傾僂僩丅僶僢僼儖偺岤偝偼丄LM033偱38mm丄LM022偱35mm丄LM011偱32mm丅LM僗僺乕僇乕偺掅壒堟偺壒幙偑偡偭偒傝偟傑偟偨丅

- 嘊LM僗僺乕僇乕偱偼僄儞僋儘乕僕儍乕撪偵僣僀乕僞乕偺梕愊偑娷傑傟偰偄側偄偺偱丄僄儞僋儘乕僕儍乕偺梕愊偑戝偒偔偲傟丄摨岥宎偺僂乕僼傽乕偺僗僺乕僇乕僔僗僥儉傛傝傂偲夞傝梕愊偑戝偒偔側偭偰偄傑偡丅

- 6.5cm僐乕儞宆僣僀乕僞乕丂亂僔儞僶儖偺帟愗傟偺椙偄壒怓偼敳孮亃

- 嘆儃僀僗僐僀儖偵C.C.A.W.嵦梡

- 0.12mm C.C.A.W.乮摵旂枌傾儖儈慄乯傪儃僀僗僐僀儖偵嵦梡偟丄怳摦宯偺寉検壔偲摫揹惈偺岦忋傪寁傝傑偟偨丅

- 嘇挻撌宆儔僕僄乕僞乕

- 挘傝弌偟棪偺戝偒偄撌宆儔僕僄乕僞乕偵傛傝丄僐乕儞巻撪晹偱偺埵憡姳徛傪偝偗偰偄傑偡丅

- 僣僀乕僞乕偺壒怓偵崌傢偣偨僂乕僼傽乕丂亂LM033偼25.5cm丄022偼20.5cm丄011偼16.5cm岥宎亃

- 嘆儅儖僠僐儖僎乕僔儑儞偮偒僐乕儞巻

- 僐乕儞巻偵昁梫偐偮廫暘側崉惈偲揔搙側撪晹懝幐傪帩偨偣丄暘妱怳摦傪梷偊偰偄傑偡丅

- 嘇寉検僐乕儞巻偲攇宆僄僢僕

- 寉検僐乕儞巻偵傛傝怳摦宯偺寉検壔傪寁傝丄夁搉墳摎偺岦忋丄柧傞偄壒幙傪栚巜偟傑偟偨丅偝傜偵丄僟儞僷乕偲僄僢僕偺僒僗儁儞僔儑儞儗僔僆傪曄偊傞偨傔丄僄僢僕傪攇宆偲偟丄僐乕儞巻墌廃尨宍曐帩摿惈傪岦忋丅偙傟偵傛傝丄墳摎惈偺岦忋偩偗偱側偔丄彫擖椡帪偐傜戝擖椡帪傑偱偺儕僯傾儕僥傿傪夵慞偟偰偄傑偡丅

- 嘊墯宆儔僕僄乕僞乕偺嵦梡

- 墯宆儔僕僄乕僞乕偱僂乕僼傽乕崅堟偺埵憡摿惈傪椙偔偟丄僣僀僞乕偲偺偮側偑傝晅嬤偺僋僆儕僥傿傪岦忋丅偝傜偵丄崅堟偺晄昁梫懷堟傪媫弒偵僇僢僩偡傞偙偲偱丄僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢埲忋偱偺壒幙傪峫椂偟傑偟偨丅

- 摿庩僐傾巊梡偺僱僢僩儚乕僋丂亂僣僀乕僞乕丄僂乕僼傽乕偲偺偮側偑傝偑帺慠亃

- 嘆摿庩僐傾巊梡

- 僂乕僼傽乕偵捈楍偵擖傞僀儞僟僋僞儞僗偵偼丄僟儞僺儞僌僼傽僋僞乕傪楎壔偝偣傞捈棳掞峈傪偱偒傞偩偗墴偊丄戝擖椡帪偺榗棪傪憹壛偝偣側偄摿庩僐傾傪嵦梡偟傑偟偨丅

- 嘇掅懝幐丄柍嬌惈揹夝僐儞僨儞僒乕偺嵦梡

- 柍嬌惈揹夝僐儞僨儞僒乕偼崅堟偱偺懝幐偑戝偒偔側傞偙偲偑栤戣偱偟偨偑丄LM僗僺乕僇乕偱偼丄崅堟偱偺懝幐偑旕忢偵彮側偄僐儞僨儞僒乕傪巊梡丄摿偵10kHz埲忋偱偺懝幐傪僇僶乕偡傞偙偲偵傛傝丄枩慡傪婜偟偰偄傑偡丅

奐敪忣曬

弌揟丗僀僔僲儔儃乛儅僗僞乕僘揦挿偺楢嵹[2]乽戞1抏擔杮僆乕僨傿僆巎丄戞8夞儐僯乕僋僗僺乕僇乕偺奐敪偺偼偠傑傝偲傾儞僾傊偺庢傝慻傒乿

儐僯乕僋丒僗僺乕僇乕僔僗僥儉偺奐敪

丂S49乮1974擭乯崰偵側偭偰丄4ch僗僥儗僆偺奐敪偑壓壩偵側偭偰偒偨崰丄僗僺乕僇乕奐敪丒愝寁偺儀僥儔儞偺曽偐傜丄師偺傛偆側偼側偟傪暦偐偝傟偨丅乭僴僀僼傽僀梡偲尵傢傟傞僗僺乕僇乕偼偳偆偟偰惗偒惗偒偟偨僒僂儞僪偑偱側偄偺偐偹丠乭丄傢偨偟偼偲偭偝偵丄乭惗偒惗偒偟偨僒僂儞僪偭偰偁傞偺丠乭丄偲敿偽斲掕偡傞傛偆側岥挷偱尵偭偨丅乭TV傗儔僕僆偺壒惡傪挳偄偰偛棗両峀偑傝傕帺慠偩偟丄妝乆壒偑弌偰傞両乭丄偦偺曽偼妝婍傕傗傞曽偩偟丄壗帪傕栤戣堄幆傪書偊偰偄傞僄儞僕僯傾偱偁偭偨丅

丂TV傗儔僕僆偺僒僂儞僪偼偦偺傛偆側挳偒曽偡傞偲妋偐偵妝偵壒偑弌偰偄傞傛偆偵姶偠傞丅摿偵傾僫僂儞僗偺惡傪僴僀僼傽僀僗僺乕僇乕偱摉帪挳偔偲丄昡榑壠丄悰栰壂旻偝傫偑椙偔尵偆傛偆偵摲娫惡偵暦偙偊傞応崌偑懡偐偭偨丅TV傗儔僕僆偺僗僺乕僇乕偼偍嬥傪偐偗偰偄偢丄攝抲傕摿偵峫椂偝傟偨傕偺偱偼側偐偭偨丅偦傟側偺偵丄偦偆側偺偼屻柺夝曻宆偱偁偭偨偙偲偩丅偙偺僞僀僾偩偲僗僺乕僇乕偺棤懁乮媡埵憡乯偺壒偑弌傞偺偱丄掅偄壒偵側傞偲慜屻偱懪偪徚偟偁偭偰丄尭悐偟偰偟傑偆丅嵟嬤丄嵞妋擣偟偨偙偲偩偑丄彫宆暯柺宆偱僼僃儖僩偱俽俹儐僯僢僩偺屌掕傪偍偙側偆曽幃偺僗僺乕僇乕乮儔僕僆媄弍偱埲慜徯夘偝傟偰偄偨偟丄2寧崋偱傕偦偺惉壥偑彂偐傟偰偄傞両乯偱儃乕僇儖傪挳偔偲丄偧偔偧偔偡傞傎偳偺椪応姶偑摼傜傟丄儃乕僇儖掕埵偼僗僥乕僕偱擏惡偱塖偭偰偄傞傛偆偵挳偙偊傞両偙傟偼屻柺偺僒僂儞僪偑幒撪偵斀幩偟偨傝偟偰丄慜偺僒僂儞僪偲偺偆傑偔榓傫偱丄偦偆側傞偱偁傠偆丅暯柺僶僢僼儖宆僐儞僨儞僒乕SP側偳偼偙偺偁偨傝傪昡壙偝傟偰偄傞傕偺偲巚偊傞丅

丂僗僺乕僇乕僔僗僥儉偺曻幩僔僗僥儉偼梡搑丄庡挘丄岲傒偵傛偭偰偄傠偁傝丄偄偪偑偄偵偳傟偑椙偄偲偼抐掕弌棃側偄丅偦傟偧傟丄岝偲塭偑偁傞偐傜偩丅椺偊偽丄堦帪丄儗僐乕僨傿儞僌僗僞僕僆偱偼暻偵杽傔崬傫偩僔僗僥儉偑懡偐偭偨丅偙傟偼2兾嬻娫曻幩傪堄恾偡傞傕偺偱丄僗僺乕僇乕僉儍價僱僢僩偺夞愜尰徾側偳偼柍偔側傞丅偦偺暘丄壒偺曻幩偼嫹偔側傞丅僾儘梡偱巊傢傟傞僩乕儞僝僀儗宆偼巜岦惈傪惂尷偡傞偺偱丄偁傞妏搙撪側傜丄壒偺旘傃乮摓払乯偼椙偔側傞丅僴僀僄儞僪偱偼儅僢僉儞僩僢僔儏偺SP偑桳柤偱偁傞丅僶僢僋儘乕僪儂乕儞僔僗僥儉偼岠棪偑傾僢僾偡傞偑丄棤懁偲昞懁偲偺岎偠傝崌偄丄岎戙廃攇悢晅嬤偑婥偵側傞応崌傕偁傞丅掅堟傑偱嵞惗偟傛偆偲偡傞偲儂乕儞偺僒僀僘偼偲偰傕戝偒偔側傞偐傜丄晹壆偺暻柺傪棙梡偟偨TANNOY偺僆乕僩僌儔僼傗僋儕僾僢僔儏偑偁偭偨丅僶僗儗僼曽幃傕彮偟偼偦偺傛偆側栤戣傪書偊偰偄傞丅偦傟偱偼屻傠懁偺壒傪僉儍價僱僢僩偱埻傓枾暵曽幃偑椙偄偐偲尵偆偲丄暵偠崬傔偨僒僂儞僪偵側傝丄偍偍傜偐偵柭傜側偄偲偄偆応崌傕彮側偔側偄丅偦偆偐偲尵偭偰丄柍巜岦惈偺僗僺乕僇乕偵寛傑傞偐偲偄偆偲丄偙偺曽幃偺儐乕僓乕偼偛偔儅僀僫乕側懚嵼偩丅儃乕僘SP偺傛偆偵屻傠懁偵懡偔SP儐僯僢僩傪攝抲偟偰幒撪偺斀幩傪棙梡偡傞曽幃傕偁傞丅僗僺乕僇乕偵偍偄偰偼栤戣傪書偊丄偐偮僆乕僨傿僆僔僗僥儉偺惈奿偵戝偒偔塭嬁傪梌偊傞丅

丂偦偺傛偆側憐偄傪書偊偮偮丄採埬偝傟偨撪梕偵偮偄偰専摙偡傞偙偲偵偟偨丅偦偺崪巕偼崅堟偺峀偑傝乮僨傿僗僷乕僕儑儞乯傪夵慞偟偨偄偲尵偆丅崅堟梡偺儐僯僢僩偼愝寁帺桼搙偑戝偒偄僐乕儞宆乮僟僀儗僋僩丒儔僕僃乕僞乕偲傕尵偆乯傪梊掕偟偰偄傞偲尵偆丅崅堟梡僗僺乕僇乕儐僯僢僩偩偲廃攇悢偑崅偄偺偱丄僐乕儞巻偺棤懁傪暍偭偰偟傑偭偰傕丄彫偝偄懱愊偱嵪傓偟丄100%偦偺傛偆偵側偭偰偄傞丅僐乕儞巻偺岥宎偑彫偝偄偺偱丄僨傿僗僷乕僕儑儞傪應掕偡傞偲偐側傝椙岲偱偁傞偑廃攇悢偑崅偔側傞偲嫹偔側偭偰偔傞丅僗僺乕僇乕媄弍幰偲偟偰偼偦傟偼摉偨傝慜偱偁偭偰丄栤戣揰傪帩偮傎偆偑晛捠偱偼側偄偺偱偁傞丅偩偐傜丄僗僺乕僇乕偺恑曕偼抶偄偺偐傕抦傟側偄丅儃乕僘偺攚柺曻幩僔僗僥儉偼偙偺崰偺彜昳壔偱擔杮偵徯夘偝傟偨偑丄愱梡僀僐儔僀僓乕晅偺僗僺乕僇僔僗僥儉偼傑偩丄擔杮偱偼庴偗擖傟傜傟側偐偭偨丅

丂偝偰丄彜昳壔偵岦偗偰丄媄弍揑偵丄壒嬁揑偵儊儕僢僩傪扵偟偰偔傟偲偺巜帵偱丄偦偺専摙偵偲傝偐偐傞偙偲偵側偭偨丅悢妛壢弌恎偺庒庤丄儊僇僄儞僕僯傾偲巹偺僩儕僆偱敿擭掱搙偱丄払惉偣傛偲偺偙偲偱偁偭偨丅傑偢偼僐乕儞僣僀乕僞偺攚柺傪奐偗偰丄僶僢僼儖斅傪晅偗偰丄屻柺奐曻宆偲偟偰丄僨傿僗僷乕僕儑儞傪柍嬁幒偱應掕偟偨丅偛懚抦偺傛偆偵8偺帤摿惈傪昤偔丅妋偐偵嫵壢彂偳偍傝偺摿惈偵側偭偨丅偨偩丄僗僺乕僇乕傪夞揮戜偵抲偄偰夞偟偰丄巜岦摿惈傪應掕偟偰偄傞偩偗偱偼寍偑側偄丅偦偙偱丄偙偺僣僀乕僞傪2屄傪僗僥儗僆挳庢攝抲偵抲偒丄偦偙偵儅僱僉儞恖宍傪攦偭偰偒偰丄帹晹暘偵崅惈擻儅僀僋傪拝偗偨丅僣僀乕僞偵偼僒僀儞攇傪廃攇悢傪僷儔儊乕僞偲偟偰壛偊偰柭傜偟丄1.5m棧偟偰丄椉帹偵偍偗傞壒埑偲椉帹偺埵憡嵎傪應掕偟偨丅偙偺偁偨傝偼4ch僗僥儗僆偺尋媶偱傗偭偨懱尡偑栶棫偭偨丅

丂柍嬁幒偱偼斀幩偑側偄偺偱丄捈愙壒偺峀偑傝偺嵎堎偑偆傑偔應掕弌棃偨丅悅捈曽岦偱傕應掕偟偨偑偦傟側傝偺敧偺帤摿惈偑摼傜傟偨丅僔儞僾儖側屻柺夝曻宆偱偼僉儍價僱僢僩偺僗儁乕僗偱惢昳壔偑傓偢偐偟偄偺偱丄僣僀乕僞偺屻柺偺壒傪3曽偵摫偒丄嵍塃丄忋曽偺3柺偵僶僢僋儘乕僪傪偐偗傞偙偲偵偟偨丅偙偺寁嶼偼僠乕儉偺庒庤偑悢妛壢弌恎側偺偱丄偡偖儂乕儞寁嶼傪偟偰偔傟偨丅偙偺儐僯僢僩偱嵞搙丄僟儈乕僿僢僪偱峀偑傝應掕偡傞偲偆傑偄嬶崌偵巜岦摿惈偼峀偑偭偰丄暯柺僶僢僼儖偺傛偆偵恀屻傠偑嵟戝壒埑偵側傞偙偲偑側偄丅幚嵺偺僸傾儕儞僌偵偍偄偰傕廬棃偺枾暵宆偺僣僀乕僞偱偼摼傜傟側偄妝乆偟偨儔僀僽姶偑摼傜傟偰偄偨丅忋巌偵挳偐偣傞偲丄乭堦斒壠掚偱偼偳偆偩両乭偲撍偭崬傑傟偰丄挌搙丄偦偺崰僒儞僗僀偱偼塆嶳偵壠嬶偮偒嬻偒壠傪庁傝偰偄偨偺偱丄偦偙傑偱塣傫偱丄斾妑帋挳偟偰丄妋怣傪摼偨丅

丂偦偙偱丄彜昳壔偵摉偨偭偰丄壗傪攧傝偵偡傞偐偺婇夋夛媍偑奐嵜偝傟偨丅変乆偼専摙宱夁傪曬崘偟偰丄僨傿僗僷乕僕儑儞敳孮傪攧傝暔偵偡傋偒偲偲庡挘偟偨丅2擭慜偵JBL偱偼乭傾僋僄儕傾僗乭偲僱乕儈儞僌偝傟偨壒偺峀偑傝傪攧傝偵偟偨僔儕乕僘傪敪攧偟偨偑丄偝偭傁傝攧傟側偄丅僕儍僘偼偁傑傝峀偑傜偢偵帟愗傟椙偄壒偑旘傫偱偒偨傎偆偑姶摦偑攞壔偡傞偺偩傠偆丅偦偙偱丄悅捈揑側乮僆乕僨傿僆揑乯側億僀儞僩傪扵偣偲偄偆偙偲偵側偭偨丅偦傟偐傜偼丄僕儍僘偲尵偊偽丄帟愗傟偺椙偝両偲偄偆偙偲偱丄夁搉墳摎傪専摙偡傞偙偲偵側偭偨丅僩乕儞僶乕僗僩怣崋傪僗僺乕僇乕偵壛偊丄儅僀僋偱偦偺壒傪廍偭偰丄儂乕儞偺宍忬丄僗僺乕僇乕儐僯僢僩偺怳摦宯側偳傪慻傒崌傢偣偰偮偄偵丄棫偪忋偑傝摿惈偑敳孮側偲偙傠傑偱偙偓偮偗偨丅偙偺曽幃傪儕僯傾丒儌乕僔儑儞曽幃偲柤偯偗偰丄LM僔儕乕僘偲偡傞偙偲偵側偭偨丅偟偐偟丄僣僀乕僞偑弌棃偰傕僂乕僼傽偑側偄偲丄僔僗僥儉偵側傜側偄丅偙傟偐傜愭偼慜弎偟偨儀僥儔儞僄儞僕僯傾偺曽偑扴摉偟偰丄16cm丄2僂僄僀丄20cm丄2僂僄僀僗僺乕僇乕僔僗僥儉偲偟偰丄彜昳偲側偭偨丅1975擭乮S50乯偱偁偭偨丅棟榑揑側攚宨偼AES榑暥傪嶌惉偟偰丄傾儊儕僇偱敪昞偝傟偨丅偙偺傛偆偵偡傞偲丄敀恖悞攓偺嫮偄擔杮偱偼嫮椡側僒億乕僩偲側傞偺偼丄惣梞壒妝偺摴嬶偱偁傞偐傜丄偁傞掱搙巇曽偑側偄丅僂乕僼傽偼僄僢僕偑傾儖僥僢僋偺傛偆側僼傿僋僗丒僂僄乕僽僄僢僕曽幃偱偁偭偨偺偱丄帟愗傟偼椙偐偭偨丅偙偺彜昳偼偦偺擭偺僸僢僩彜昳偵側偭偨丅

[1]SANSUI LM SPEAKER SERIES 僇僞儘僌丄嶳悈揹婥姅幃夛幮丄Dec. 1, 1975

[2]儐僯乕僋丒僗僺乕僇乕僔僗僥儉偺奐敪丄https://ishinolab.net/modules/doc_serial/audio_history_japan/serial001_008.html

[3]SANSUI LM011丄http://audio-heritage.jp/SANSUI/speaker/lm011.html

Return